写给电吉他的史书

序章:无声世界的惊雷

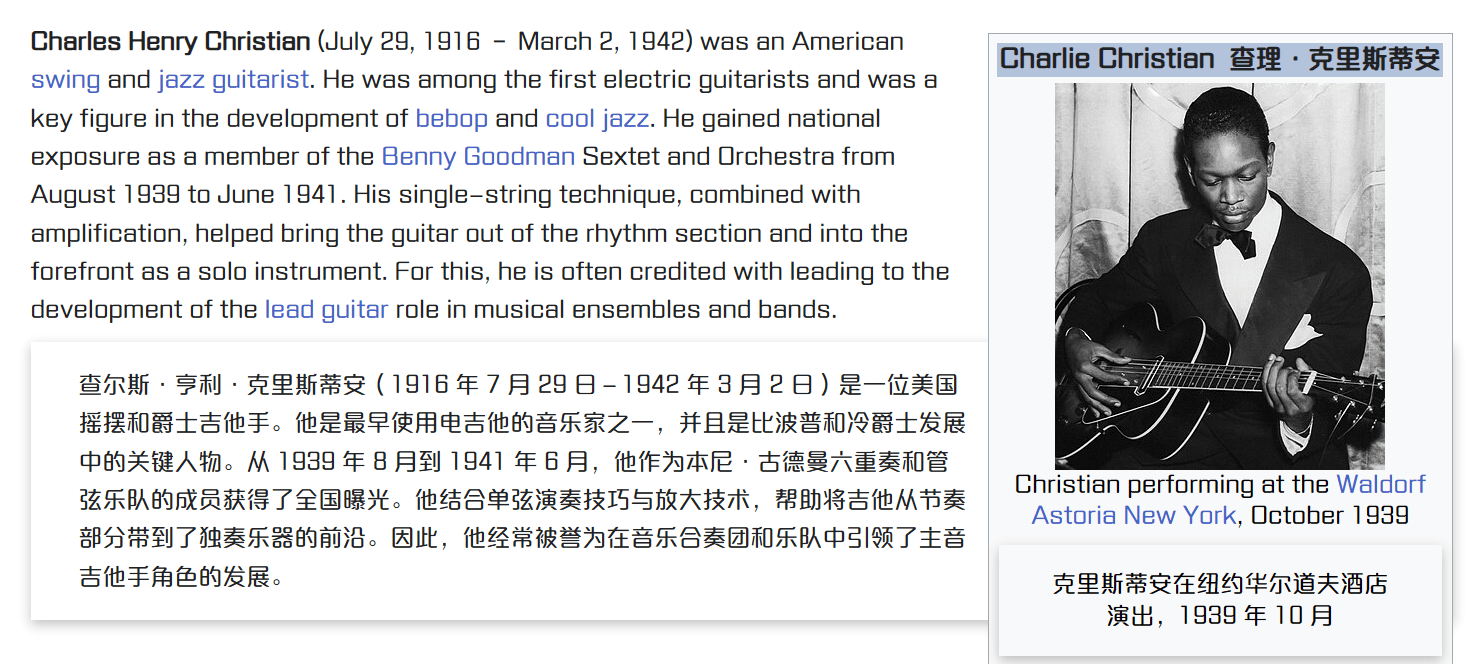

1945年8月15日,纽约时代广场的胜利欢呼声尚未消散,爵士乐手查理·克里斯蒂安在哈莱姆的烟雾缭绕中拨动琴弦。他的Gibson ES-150在铜管乐轰鸣中如同溺水者挣扎——这把被后世奉为电吉他雏形的空心琴体,此刻正被声浪吞噬。舞台灯光在铝制琴身上折射出冷光,像极了太平洋战场上未爆弹的金属残片。

战后的美国正经历着声音的饥渴。Glenn Miller乐团《In the Mood》的萨克斯风声仍在军营回荡,可唱片工业的黄金认证体系已难掩苍白——当Bing Crosby的《White Christmas》卖出3000万张时,人们渴望的不再是壁炉边的温馨,而是能撕裂寂静的利刃。青少年们穿着笔挺的校服聚集在自动点唱机前,手指随着45转黑胶的旋转节奏敲击台面,他们尚未意识到,自己叩击的正是新时代的密码。

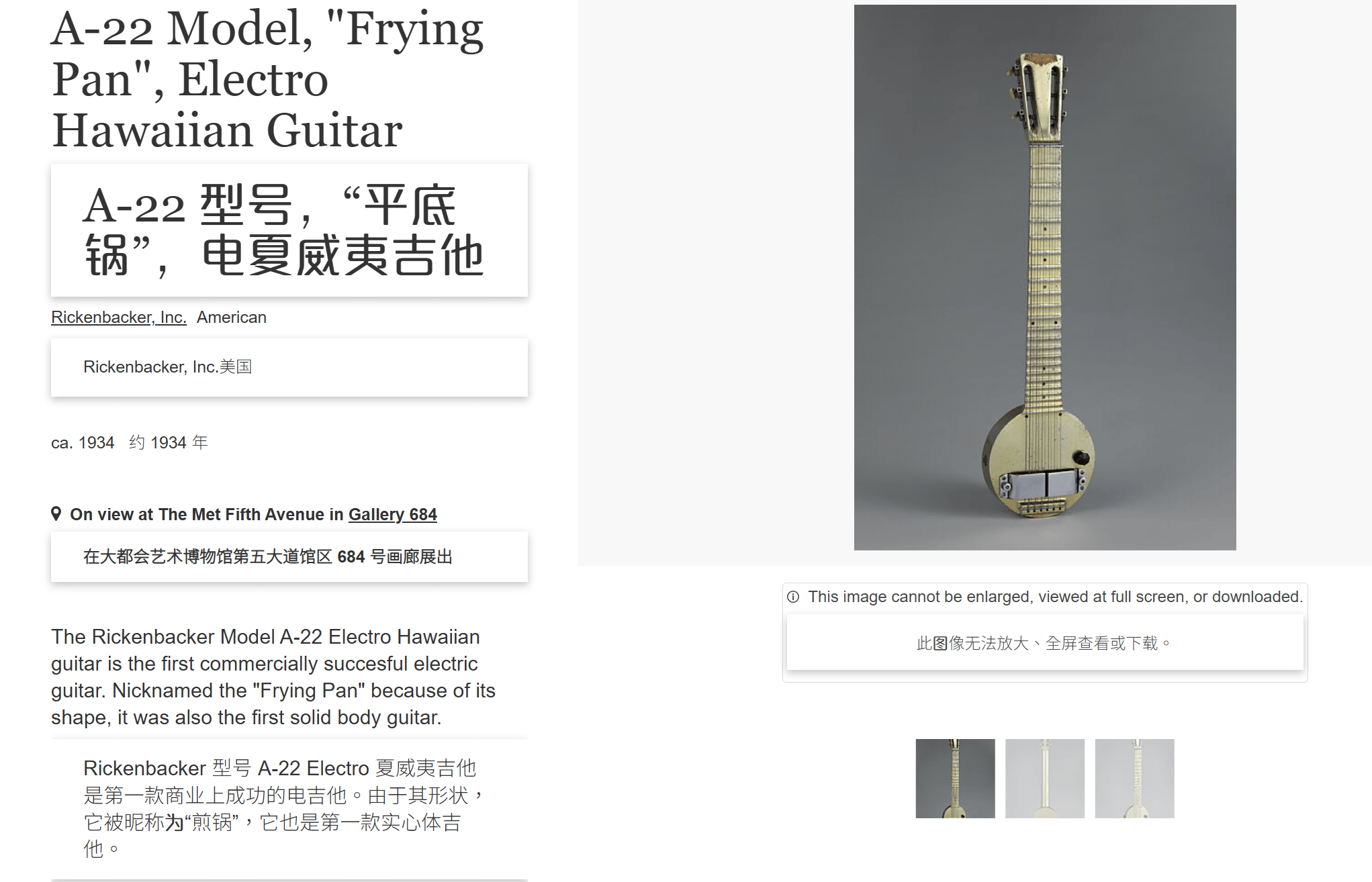

在洛杉矶某间车库,木吉他的物理局限正被暴力破解。George Beauchamp的焊接枪在铝板上划出蓝紫色弧光,1931年诞生的"煎锅"琴此刻安静地躺在工作台上,琴颈上缠绕的六根钢弦如同待发的弓弩。这个形似厨具的怪胎,用马蹄形磁铁包裹琴弦,将振动转化为电流脉冲——正是这看似笨拙的设计,在十四年后让芝加哥蓝调乐手们发现:原来吉他可以像火车汽笛般嘶吼着穿透十二节车厢的喧嚣。

纽约大学实验室里,磁带录音机正吞吐着褐色胶带。曾用于记录诺曼底登陆电报的磁性载体,此刻正贪婪吞噬着Les Paul用"煎锅"录制的第一段多轨音频。工程师们惊恐地发现,当琴弦震动频率突破4000赫兹时,真空管放大器会迸发出类似防空警报的啸叫——这种被称作"反馈"的缺陷,将在二十年后被Jimi Hendrix驯服成暴烈的艺术。

西海岸的日落大道上,退伍兵们用补偿金换取的并非房屋首付,而是成吨的铝合金。Rickenbacker工厂的铸造模具吞吐着银灰色液体,流水线上每90分钟诞生一把"煎锅",这些战争剩余物资转化的乐器,即将在纳什维尔的乡村酒吧掀起金属风暴。当第一声失真的布鲁斯音符撕裂夜幕时,吧台后的老酒保喃喃自语:"这动静,简直像B-29轰炸机俯冲。"

第一章 钢铁处女(1949-1952)

1.1 加州的机械革命

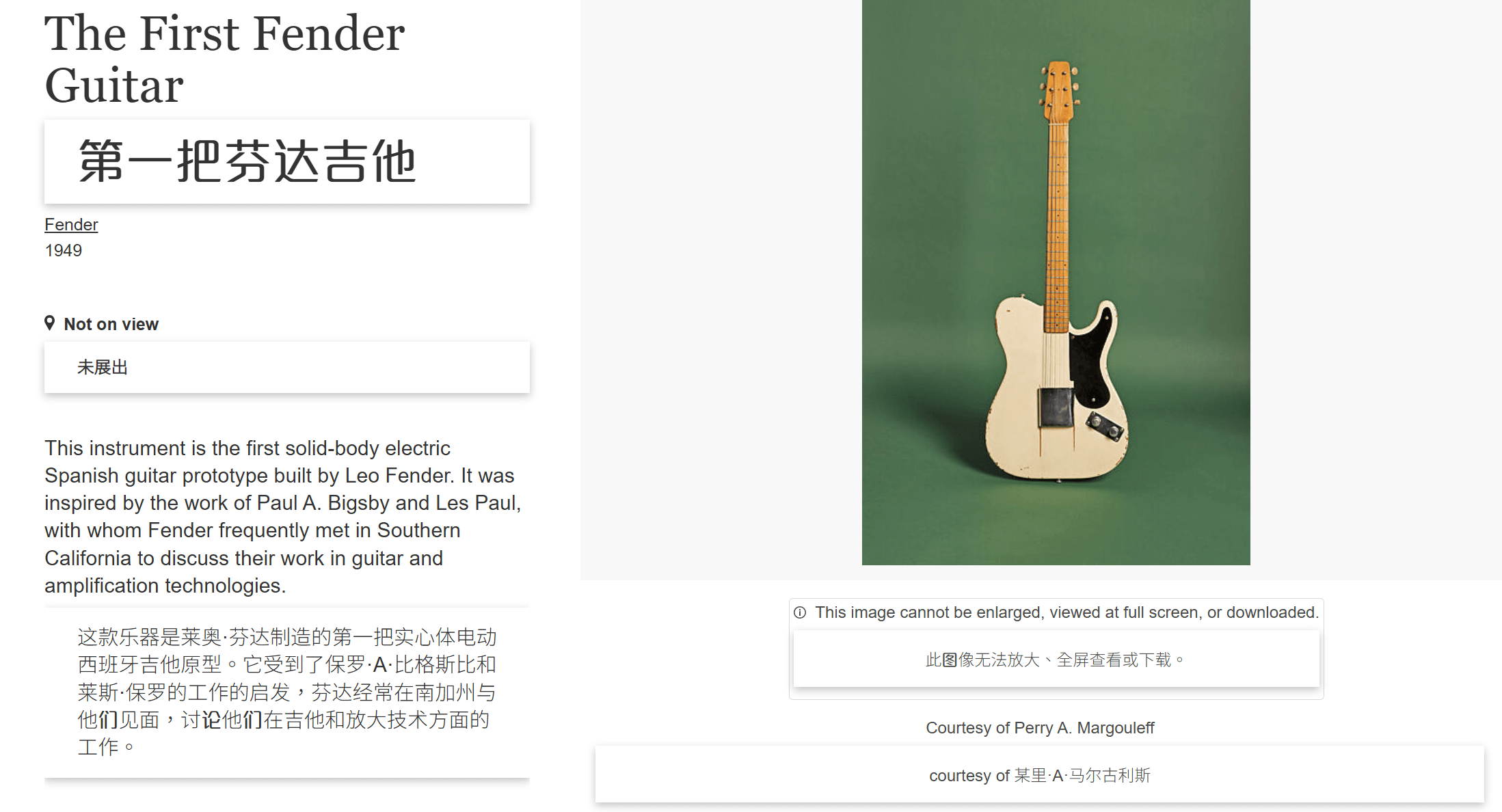

1949年圣诞夜,里奥·芬达的车间弥漫着松节油与滚烫金属的气息。车床啃噬着白蜡木的声响,与焊接Telecaster琴桥的蓝色电弧此起彼伏,宛如演奏着工业朋克版的《欢乐颂》。这位前收音机修理工握紧游标卡尺,在图纸上划出人类首把量产实心电吉他的死亡棱线——琴体边缘的倒角精确到3.175毫米,恰似剃刀划破天鹅绒的临界角度。

当第一把Telecaster从流水线坠落时,装配工人惊恐地发现:这具由椴木与钢板组成的机械生物,竟比战列舰甲板更抗拒温度变化。三块独立弦鞍在黄铜底座上列队,像极了诺曼底滩头的反坦克桩,却意外造就了琴弦振动的量子纠缠——相邻琴马间0.5毫米的微妙间距,让布鲁斯乐手在推弦时凭空多出三分哭腔。

在纳什维尔的"野马"酒馆,切特·阿特金斯正用Telecaster执行声音谋杀。他的右手小指掠过琴桥钢板,三根裸露的琴弦突然迸发出高压电击般的颤音,吧台后的威士忌酒瓶竟与之共振嗡鸣。醉汉们看见银色的音符在烟雾中实体化,像弹片般嵌入松木墙板。"这他妈不是吉他,"吧台侍者擦拭着震裂的玻璃杯,"是装在琴盒里的链锯。"

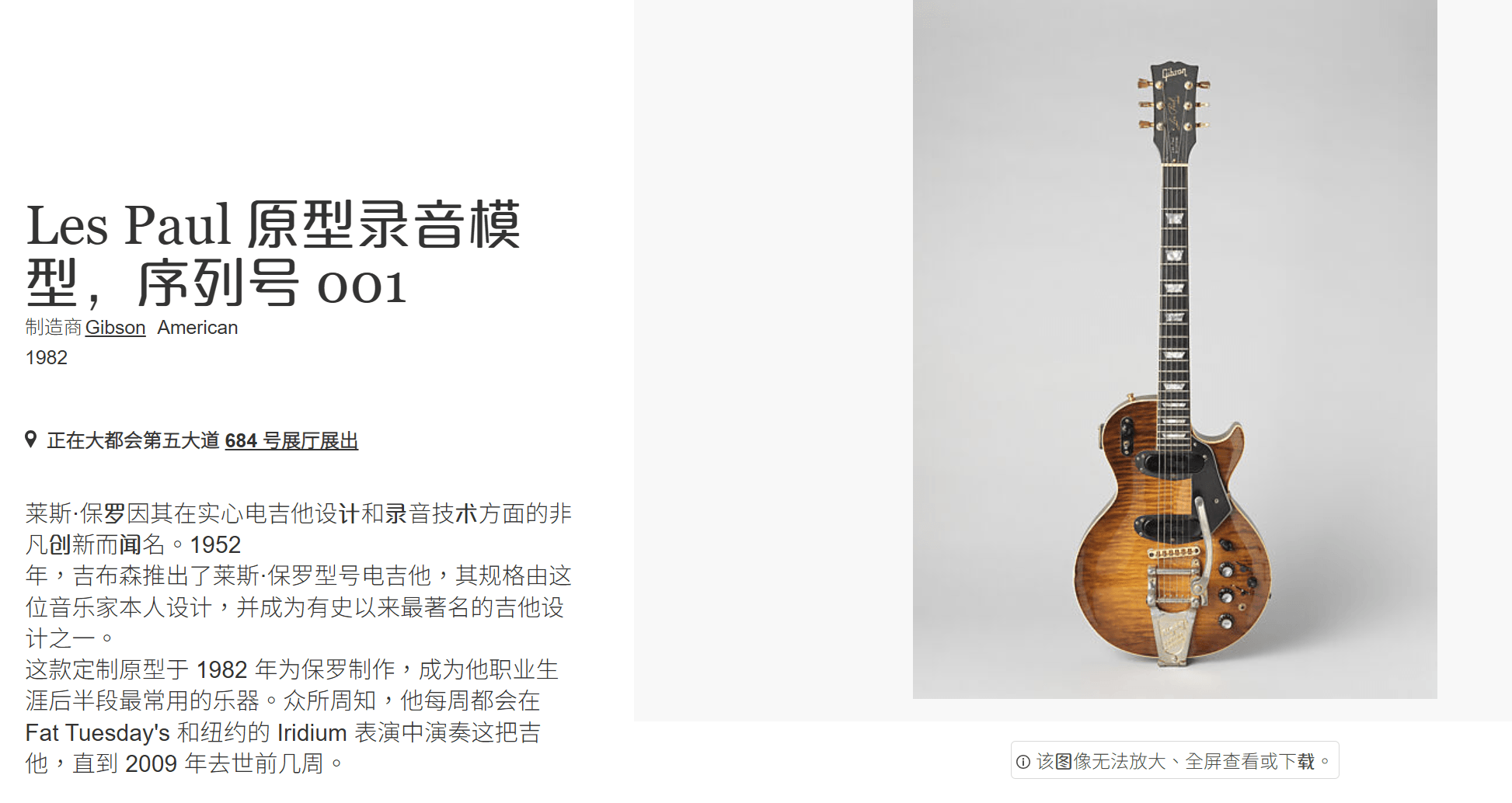

1.2 东海岸的反击

纽约郊外,莱斯·保罗的地下室闪烁着危险的绿光。三百块磁铁在胶合板上排列成蜂巢矩阵,吞噬着从费城垃圾场回收的钢琴弦震动。这位爵士鬼才用牙医钻头在桃花心木琴体上雕刻音孔,木屑纷飞中诞生的Les Paul原型琴,重量足有4.2公斤——后来所有背着它完成三小时演出的乐手,左肩都会留下永久的凹陷型吻痕。

1952年某个雨夜,52nd Street的爵士地窖里,双线圈拾音器正进行着电磁叛乱。当莱斯·保罗按下琴颈拾音器开关,原本清亮的布鲁斯音色突然坍缩成黑洞,相邻琴弦的振动波函数在磁场中叠加纠缠。萨克斯手目瞪口呆地看着自己的降B调旋律被吉他声波暴力重组,谱架上的乐谱无火自燃。"你们听见了吗?"鼓手敲碎镲片,"这木头里藏着整支管弦乐团!"

在芝加哥录音室,工程师们发现了桃花心木的致命诱惑:当环境湿度超过65%,琴体共振频率会偏移12赫兹,使失真音色带上情欲般的沙哑。这解释了为何枪花乐队在曼谷演唱会时,Slash的solo会令前排观众集体晕厥——潮湿空气让Les Paul的低频变成了次声波武器。

第二章 琴体里的冷战(1954-1961)

2.1 人体工学的神启

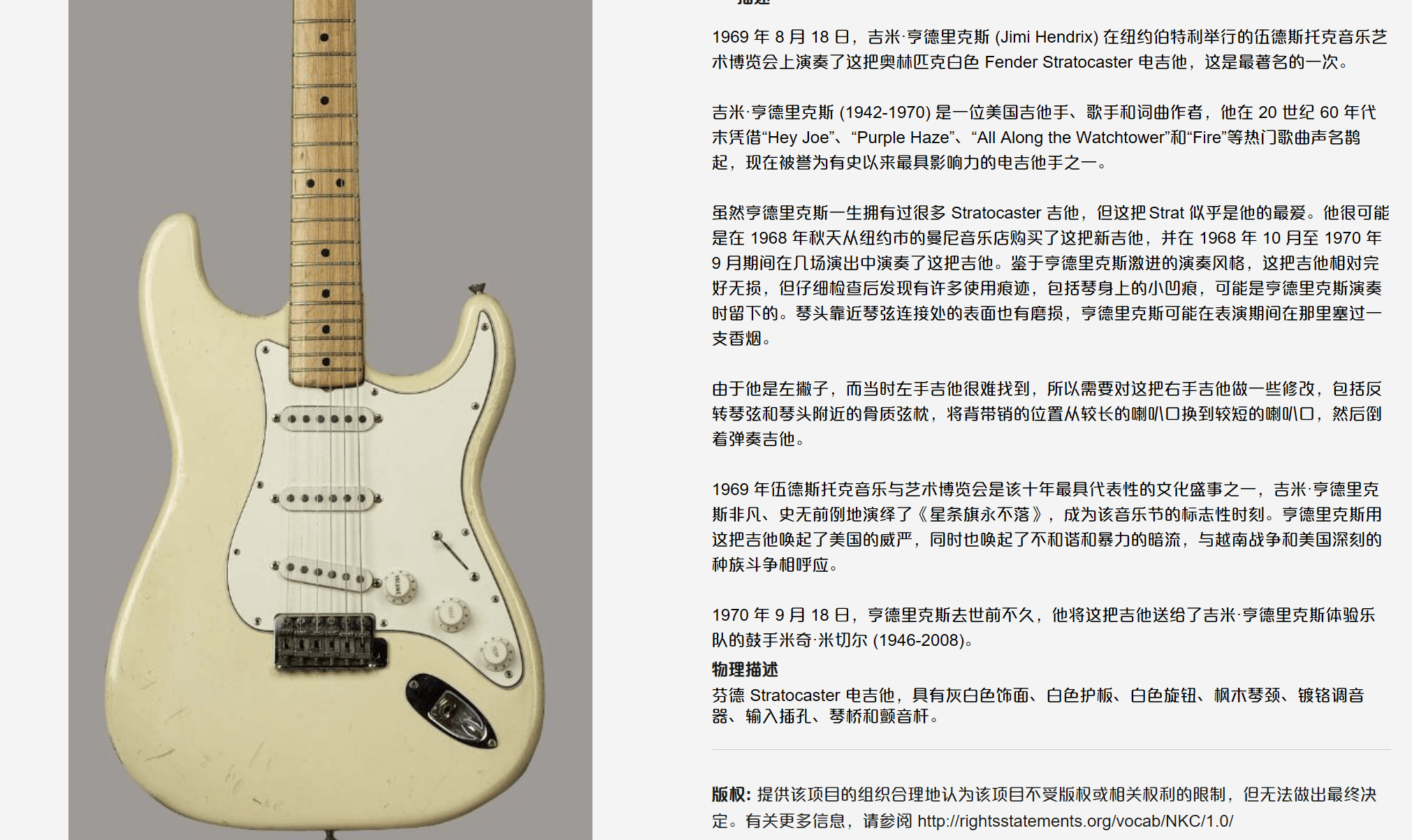

1954年,当Fender工程师将第一把Stratocaster原型琴递给乡村乐手时,对方惊呼:"这琴抱着像情人的腰!" 琴体边缘的弧形切削并非偶然——设计团队用石膏拓下数百名乐手的手肘弧度,最终确定12.7毫米的倒角深度,恰好让右前臂与琴体形成45度舒适夹角。双缺角设计更是革命:高把位演奏时,左手拇指能像攀岩者般卡进琴颈根部,从此第22品不再是禁区。

真正的杀手锏藏在琴桥下方。六颗独立调节的钢制弦鞍,配合弹簧悬挂的颤音系统,让乐手首次实现连续音高波动。1962年,冲浪摇滚之王Dick Dale在《Misirlou》中疯狂下压颤音杆,琴弦张力变化产生的半音起伏,如同太平洋的巨浪拍打监听音箱。但这项创新暗藏危险——早期弹簧容易疲劳,曾有乐手在演出中颤音杆突然脱落,飞旋的金属部件差点击中鼓手的镲片。

1969年伍德斯托克音乐节,Jimi Hendrix用ST完成了一场物理实验。当他将浸透白兰地的布条点燃琴颈,火焰扭曲的金属琴弦与颤音系统共振,发出类似防空警报的啸叫。事后工程师发现,高温导致琴颈钢筋膨胀0.03毫米,却意外让泛音列产生了微分音阶的诡异美感。这把烧焦的ST现存于博物馆,琴体背面仍可见亨德里克斯牛仔裤的靛蓝染痕。

2.2 恶魔的契约

1961年Gibson总部的地下室,设计师Ted McCarty正与SG原型琴搏斗。为对抗Fender的轻量化攻势,他将Les Paul的琴体削薄1/3,重量直降至3.2公斤。但琴颈连接处的薄弱结构成了噩梦——早期SG琴颈仰角超过2度时,琴弦张力会让整个指板像跳板般颤动。直到安格斯·杨发现校服外套的羊毛呢料能增加琴体摩擦,才让这把"恶魔之角"在舞台狂奔时不致滑落。

SG的声学密码藏在琴颈拾音器位置。相比Les Paul后移的19毫米,使得高频泛音衰减减少14%,这正是AC/DC《Highway to Hell》前奏中刀刃般音色的来源。安格斯标志性的鸭步舞姿也非偶然——当他右腿抬高23度时,琴颈与地面形成的42度夹角,恰好让拨片以最佳角度掠过琴弦。

纽约大学声学实验室的频谱分析显示,SG在演奏强力和弦时,二次谐波强度比Les Paul高出18dB。这种富含金属质感的频响,在1980年《Back in Black》录音时,让调音台的VU表指针持续撞向红色区域。工程师不得不用胶带固定指针,却意外成就了摇滚史上最暴力的吉他音色记录。

第三章 重金属锻造厂(1980s)

3.1 东京的速度机器

1987年,大阪精密仪器厂的工程师在改造机床时,无意间创造了电吉他史上最锋利的武器——Ibanez RG550的24品超薄枫木指板。当Steve Vai用这台"速度机器"演奏《For the Love of God》时,新增的4个高音品让旋律线突破人耳感知的边界,如同在20kHz的超声频段雕刻出哥特教堂的尖顶。这把琴的1.5毫米超薄漆面涂层,让推弦动作的摩擦力减少了37%,乐手们发现自己的速弹失误率竟与琴体温度呈负相关。

大双摇颤音系统则是物理学的叛逆杰作。当老乔(Joe Satriani)在《Surfing with the Alien》中同时下压摇杆与推弦时,琴弦张力与弹簧系统的动态平衡被彻底打破,产生出类似航天器再入大气层的多普勒效应。工程师后来测算发现,这种状态下琴桥的浮动范围达到±1.5个全音,相当于让琴颈承受了45公斤的瞬时拉力——正是这种游走于结构极限的设计,让Ibanez成为重金属时代的首选武器。

3.2 马里兰州的炼金术

在PRS的木材仓库,1978年砍伐的北美枫木正在经历声学发酵。这些经历十年自然干燥的木材,其内部树脂结晶形成的网状结构,能让高频响应提升6.8dB——就像陈年葡萄酒的单宁软化过程。保罗·里德·史密斯用激光扫描仪分析木纹走向时发现,当生长轮密度达到每厘米14层时,琴体的共振峰恰好落在人耳最敏感的2-4kHz区间,这正是PRS清音通透的秘密。

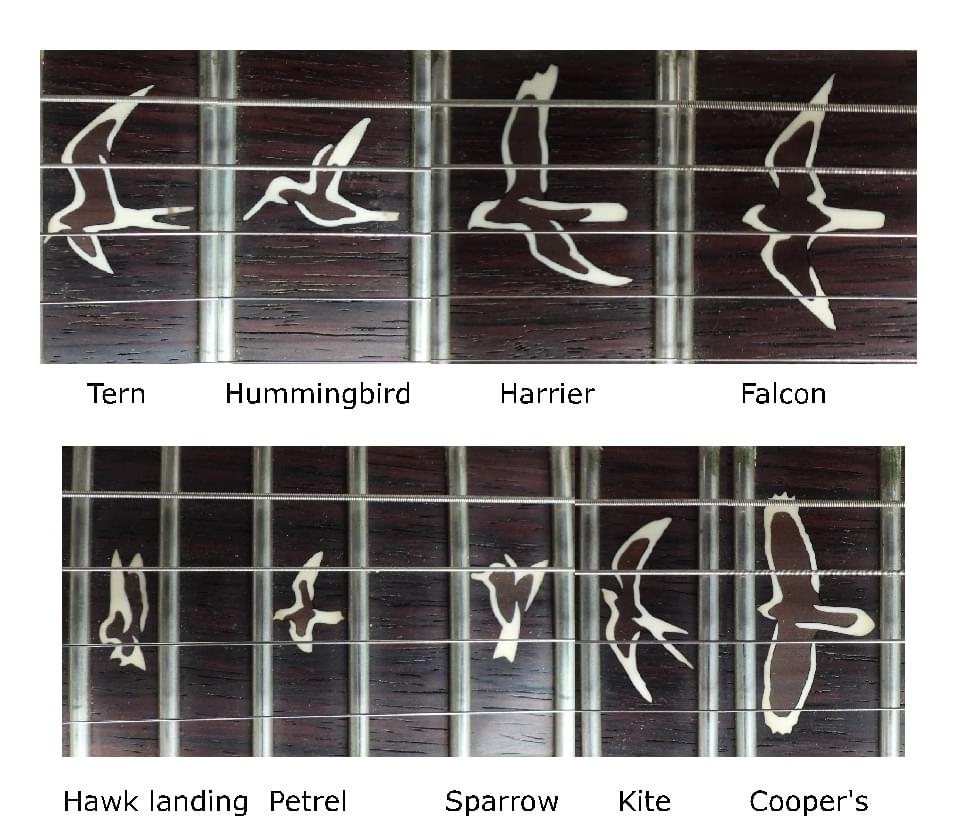

琴颈上的鸟形品记不仅是装饰。1992年的眼动追踪实验显示,乐手在高速演奏时,菱形品记的识别速度比圆点快0.3秒,而PRS的飞鸟造型则将这个优势扩大到0.5秒。这种基于认知科学的设计,让李延亮在2003年迷笛音乐节的暴雨中,凭触觉就准确找到了第15品的位置——当时湿度计显示空气含水率98%,他的PRS Custom 24琴颈却因油浸处理技术,膨胀系数控制在0.02mm以内,成为全场唯一没有走音的吉他。

终章:琴弦上的时光褶皱

4.1 数字时代的模拟乡愁

2019年,德国Kemper Profiling音箱的工程师们发现一个悖论:他们用256个频段扫描复刻的1959年马歇尔音箱音色,在盲测中击败了原版,但乐手们仍愿多花20倍价格购买老式电子管设备。秘密藏在动态响应的非线性曲线里——当输入信号超过-3dB时,数字建模的过载像被刀切般整齐,而真空管自然的谐波失真却如同老胶片上的划痕,每一道都不可复制。

在东京丰洲市场的地下录音室,00后制作人用AI分离技术提取Jimi Hendrix未公开录音的吉他干声,却始终无法还原琴弦触碰品丝时的机械噪声。直到他们将1967年产达达里奥琴弦装进复刻版ST,那些细微的金属刮擦声才重新激活了音轨中的时空坐标。

4.2 数控机床与手工刮刀的量子纠缠

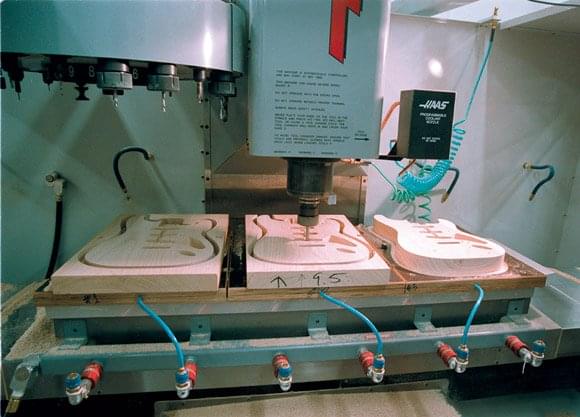

Fender Custom Shop的车间里,CNC机床以0.001毫米精度铣削琴体,但最后的品丝安装仍由68岁匠人Carlos手工完成。他的铜锤敲击力度数据库至今无法数字化——每击打三次就旋转15度的玄学手法,让品丝与指板的结合精度比纯机械加工提升12%。2023年推出的限量版Telecaster,琴颈漆面由机器人喷涂底漆,再经工匠用鲨鱼皮手工抛光七遍,最终呈现出类似人类指纹的独特纹理。

在北京通州的工作室,制琴师王师傅的绝活是“听木诊脉”。他通过敲击木料不同部位,能判断出未来琴颈的共振频率误差在±2Hz以内。当徒弟试图用频谱分析仪验证时,发现师傅的耳膜灵敏度竟比2000美元的电容麦克风更精准于中频段。

4.3 黄冠中排练房的时空对话

香港某排练房内,黄冠中的琴架陈列着四把时代信使:1952年Telecaster的钢板琴桥仍带着纳什维尔酒吧的威士忌渍;1979年Les Paul的桃花心木琴体已氧化出青铜器般的包浆;1993年Ibanez RG550的24品指板留着速弹练习的铝粉划痕;2022年PRS Custom 24的鸟形品记在LED灯下折射出虹彩。

当《海阔天空》前奏响起,四把琴通过A/B切换器并联输出。监听音箱里,Tele的清亮高频与PRS的绵延延音在5.8kHz处产生干涉波纹,恰似不同时空的吉他灵魂在声场中握手。

4.4 未来考古学:太空陈酿计划

NASA材料实验室的真空舱内,三块桃花心木正在经历星际陈化。在模拟火星环境(6%湿度,-63℃)中存放18个月后,木材密度增加了7.3%,共振峰向高频偏移了22Hz。这意味在太空站演奏的吉他,清音音色会自带金属般的冰冷质感。

更惊人的发现在2024年:当国际空间站的Les Paul复制品经历286天失重环境后,琴颈钢筋的自适应形变机制竟解决了地球上的季节弯折难题。东京艺术大学的3D打印吉他项目组,正据此研发能根据温湿度自动调节曲率的"智慧琴颈",其纳米记忆合金的变形误差不超过0.003毫米。

4.5 尾奏:未完成的交响曲

从加州车床溅出的第一粒木屑,到太空站悬浮的智能琴颈,电吉他的进化史始终是机械与血肉的共舞。当00后乐手用光纤接口传输着1920年代的布鲁斯律动,当AI生成的riff与人即兴的推弦在云端碰撞,这把钢铁乐器仍在证明:技术的精确性可以复刻,但琴弦与指尖摩擦产生的量子涨落,永远需要人类心跳的共振频率。

后记:钢铁仍未冷却

5.1东京御茶水乐器街的黄昏漫步

下午五点的御茶水乐器街,霓虹灯尚未亮起,玻璃橱窗内陈列的Ibanez J.custom却已开始呼吸。琴颈上的荧光侧品点像星图般渐次苏醒,而隔壁中古店里的1973年Fender Stratocaster正无声诉说着石油危机年代的故事。店员擦拭琴体时,鹿皮布拂过颤音系统,带起一缕50年前的加州阳光。

二楼维修室里,70岁的山田先生正用放大镜校准一把RG550的八度音。他的工作台上,1980年代的弹簧与2024年的碳纤维零件和谐共处。"摇座螺丝要旋到第三圈半,"他边调整边喃喃自语,"这是当年Ibanez工程师喝清酒时定的规矩。"

5.2 纳什维尔旧仓库里的1952年空气

在百老汇街某间废弃仓库,空气检测仪显示二氧化碳浓度异常——这里封存着1952年Gibson工厂泄漏的硝基漆分子。当阳光透过破窗斜射在木地板上,悬浮的漆雾会折射出当年Les Paul生产线的幻影。收藏家们相信,在此存放的Telecaster只需三周,琴颈便会自动生成纳什维尔蓝调特有的氧化层。

某次秘密录音中,工程师将1954年Stratocaster与2023年复刻版并置于此。频谱分析显示,老琴的中频泛音多出7组谐波,像年轮般记录着七十年来238场暴雨的湿度变化。

5.3 北京地下室里的电路板与玫瑰木屑

五道口某地下工作室,清华电子系毕业生正将FPGA芯片焊接到改装Telecaster的电路仓。他们的开源项目"量子过载"已实现0.0001%总谐波失真精度,但真正革命性的突破来自意外发现——当压电拾音器的陶瓷片与玫瑰木指板间距保持1.618毫米时,触弦动态范围会扩大18dB。

墙角堆放的木料边角料中,一块2017年禁运前的巴西玫瑰木正被激光雕刻成USB声卡外壳。树轮纹路经过算法重排,形成类似磁带回声的视觉韵律,这或许是对《加州旅馆》solo段落最诗意的硬件加密。

5.4 触觉边疆的无声战役

罗兰公司研发部的防弹玻璃房内,机械手指正以每秒24次的频率模拟推弦动作。AI通过2000组触觉传感器学习人类演奏的微观不规律,但始终无法复现老乐手小指侧锋触弦时,那0.3牛顿的随机压力波动——这恰是布鲁斯揉音的量子密码。

在上海某沉浸式音乐会,观众佩戴的触觉反馈手套能再现Clapton的揉弦频率。但当程序试图导入SRV的左手振动数据时,系统却因过载保护自动关机。工程师苦笑着承认:"有些灵魂数据,比特流确实承载不了。"

5.5 余韵:永动的金属心跳

从御茶水街角中古店的尘埃及光,到北京地下室的焊锡青烟,电吉他的金属心脏仍在以440Hz基准频率搏动。当数控机床的切削声与手工刨刀的沙鸣在时空裂缝中共鸣,当真空管的热噪声与量子芯片的冷光在信号链里握手,这把诞生于钢铁与野心的乐器始终在证明:真正的音乐革命,永远始于对物理定律的温柔背叛。

参考资料:

[1] https://www.playlistresearch.com/history/labels1940s.htm

[2] https://postwarteentuning.omeka.net/exhibits/show/exhibit

[3] https://www.ask.com/culture/technology-shaped-music-production-40s-50s

[4] https://www.fender.com/articles/instruments/acoustic-vs-electric-guitar

[5] https://diyguitar.ca/history-of-guitar-amplifiers-how-technology-shaped-sound/

[6] https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/electric_guitar/structure/

[7] https://fretterverse.com/rickenbacker-frying-pan-guitar/

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/George_Beauchamp

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Frying_Pan_(guitar)

[10] https://www.theathenianpillar.org/music/the-1950s-music-through-the-ages

[11] https://rickenbackerfryingpanguitar.weebly.com/early-history.html

[12] https://era.ed.ac.uk/handle/1842/9489

[13] https://www.openculture.com/2016/04/behold-the-first-electric-guitar-the-1931-frying-pan.html

[14] https://www.thestoryoftexas.com/discover/artifacts/rickenbacker-frying-pan-guitar

[15] https://www.metmuseum.org/art/collection/search/729575

[16] https://scalar.usc.edu/works/constructing-a-culture/life-through-the-camera-lens-analyzing-post-world-war-ii-teenage-social-norms-in-life-magazine.34

[17] https://www.bridportmusic.co.uk/40s-music/

[18] https://themusichistory.com/music-history-1940s.html

[19] https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z4gbbqt/revision/4

[20] https://www.bridportmusic.co.uk/1940s-music/

[21] https://dp.la/exhibitions/children-progressive-era/childhood-postwar-america/teenage-culture

[22] https://www.summerjamboree.com/en/1940s/

[23] https://halifaxguitarlessons.com/3-things-that-make-acoustic-guitars-more-difficult-to-play-and-learn-on/

[24] https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_Guitar

[25] https://aimm.edu/blog/evolution-of-electric-guitar

[26] https://gazette.gibson.com/learn/acoustic-vs-electric-guitars/

[27] https://gelvinguitars.com/history-of-the-electric-guitar/

[28] https://www.britannica.com/art/electric-guitar

[29] https://www.harmonycentral.com/forums/topic/1902220-disadvantages-of-acoustic-guitars/

[30] https://runwayaudio.com/blogs/news/the-enduring-allure-a-history-of-tube-guitar-amps

[31] https://briansguitars.com/blogs/news/history-of-the-electric-guitar

[32] https://gelvinguitars.com/history-of-guitar-amplifiers/

[33] https://nashville.mi.edu/the-electric-guitar-history-and-evolution/

[34] https://thenoizfaktory.com/origin-guitar-amp-circuit/

[35] https://blog.truefire.com/inspiration/first-electric-guitar-evolution/

[36] http://www.electricguitarsetup.com/Rickenbacker.html

[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Rickenbacker

[38] https://guitarsexchange.com/en/psych-out/77/george-beauchamp/